奎霞古村落,在香港竟有五千多人

爱拼,敢拼,会拼,逆天改命,且义无反顾,这是我到泉州奎霞古村落旅游之后对奎霞林氏宗族数代人最直接的观感。村里90%以上的人家均海外华侨,仅香港这个弹丸之地就有五千多的奎霞人,其他在菲律宾、新加坡、澳门、加拿大等地的奎霞人也超过万人,然而奎霞村目前户籍人口却只有三千人左右,让我对奎霞林氏宗族“爱拼就会赢”海外图腾的闯劲,产生由衷的敬意。

“前临浯海,金门列案”,奎霞村是一座东南沿海典型的“闽南渔村”,与金门岛一水之隔。行走其间,一种海腥味道的气息扑面而来,沿海岸边海砺壳处处堆积如小山,零零星星的渔船搁浅近滩海面,三三两两渔民头裹红巾挑担下海,走向紫菜作业区域,海边祠庙不时传来阵阵禅音,偶尔也有摩托车辆穿梭而过。冬日的阳光,蔚蓝的天空,平阔的海面,缭人的海风,带着一份新闻的视角,驾车来到奎霞古村落。

沿着海边尚未进村,就看到一个奇特的现象,有一栋建在海岸边的房子,整座房子地基架空,跨过道路与海相连,建在海水之上,地下室被隔成几个区域,有石条累筑并设有闸口,在涨潮时,海水就会穿过孔洞涌入,关闭闸口,地下室成了养殖的池塘,主人还特意设置了阶梯,这家还真是从事海鲜生意的。真是智慧在民间,也感佩这家主人的才智。

奎霞村的村民,一方面传承海边渔村作业,以海砺、紫菜等海产品养殖的讨海生活,另一方面就是经营石材加工生意,没有进入村庄前,感觉奎霞也没什么特别之处。

其实,我是慕名而来的,此前在翔安黄厝一位驻村艺术家的赞美声中,得知奎霞有许多历史悠久的风貌建筑,便决定利用周末一探究竟。

“脚踩西瓜皮,滑到哪算哪”,奎霞距离厦门其实也就相邻相近,半个小时左右的驾车模式便可。事先没有做攻略,通过导航指引,凭着感觉,凭着脚力,凭着眼睛,对奎霞古村落栋栋风貌建筑来个浏览打卡,收获到一种不一样的体验。

想知道林氏宗族的脉络沿革,在祠堂必定能找到答案。在林氏大宗祠里,墙体大理石雕刻着林氏的渊源,南宋宝祐元年(1253),奎霞开基祖林旻斋率子孙自仙游迁居至奎霞,“志乐滨居”“以海为田”,至今已历二十八世。据《奎霞林氏宗谱》记载,早在明万历年间,奎霞先人、十三世祖林庭爚就带领部分族人远赴南洋谋生。清初海禁、清末时局动荡,奎霞人依然亲帮亲、邻帮邻,携手结伴前往吕宋(菲律宾)、新加坡、马来西亚、香港、澳门等地创业打拼,前后约400年。部分行走海外打拼,不忘家乡基业,陆续修建了近500多栋中西合璧,样式迥异的红砖厝,潘仔楼,也就形成了今天的奎霞古村落建筑群。

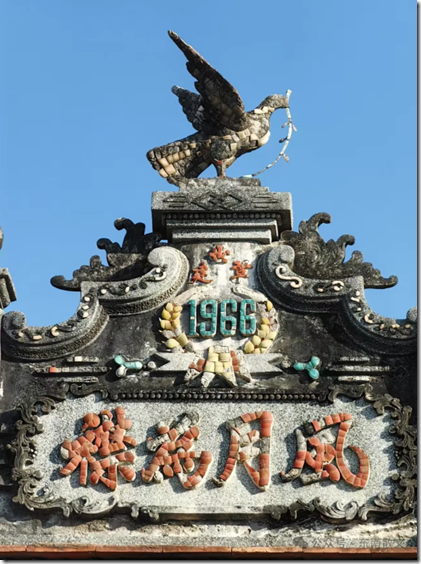

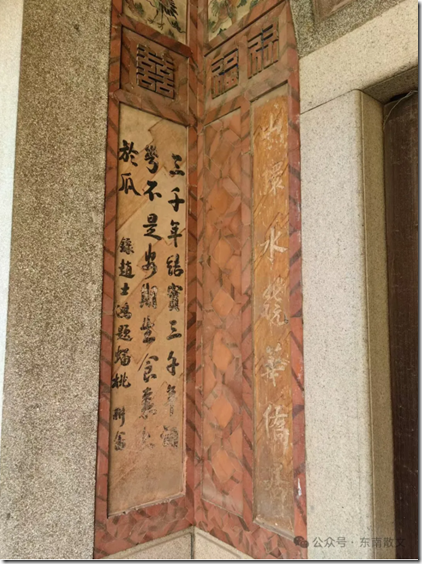

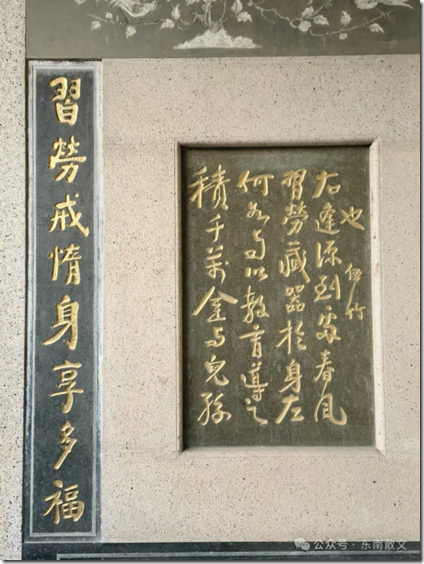

进入一栋闭门谢客的红砖厝,立刻就被其深厚的人文元素符号吸引。“奎壁光华人文起,霞云蒸蔚第宅辉”,大厝正门门楣两侧的对联,将奎霞村的奎霞两字嵌入其中,让人立顿感到村落文风盛行,行事讲究。侧壁则雕刻修身齐家治国方面的格言警句:“明泛止水以立心,泰山养嶽以立身,青天白日以应事,光风霁月以待人”“执大象,天下往,往而不害,安平太。乐与饵,过客止”。前者是对《格言联壁》进行简化引用,后者摘自春秋战国时期老子所著的《道德经》,均是告诫后人在为人处事、待人接物方面的道理和遵循。

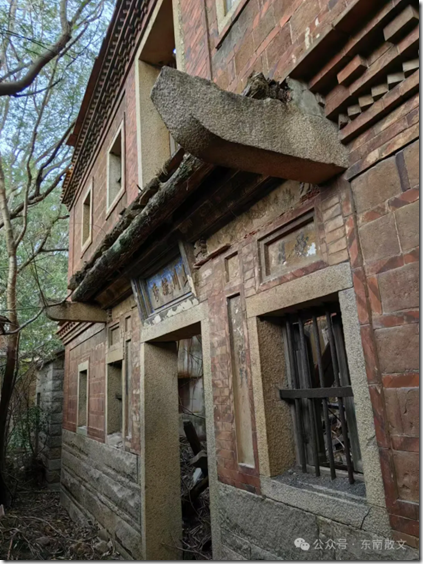

沿着奎霞老街东西向行,南北穿梭,一栋栋久远的老厝宅建筑就这样呈现在眼前,有些厝宅正在修缮整理中,老街小巷干净有序,但整个村落显得空空的静寂,没落萧瑟之感,犹如“枯藤、老树、昏鸦”般的清幽和衰败,这些老厝宅有的墙体己经风化脱落;有的主体建筑倒塌多年,门口枯榕杂树,院内落叶堆积,杂草丛生;有厝宅门庭虚掩;有的柴门紧闭;大都人去楼空,寂廖幽幽,没有人气,居住其中者只有鲜少的老人。

深入村庄腹地,巷路纵横,杂草杂树,成为探寻的障碍,有的拐角巷口有的门庭院落无法进入,只得远观,拉长焦距拍摄。偶尔从不经易的角落跑出几只野猫,见到陌生来客,便“喵喵喵”的叫声,不是躲藏,就是窜上树梢,或是跳上围墙窗台,瞬间不见踪影;时不时,那些隐没树丛的飞鸟,那里一有风吹草动,它们便如惊弓之鸟,拍击翅膀,四处飞散,发出“仆仆仆”声响,引得枯叶凋零而下,让我这位来客颇有心惊胆战的心悸之感。

即便如此,也无法阻挡来客的眼睛。这些老建筑在一万多步的行程记录中一一被收揽眼中。无法进入的建筑就远远的欣赏,细细的琢磨,牵连的思绪;有幸进入的,就珍惜建筑居住主人的热情和慷慨,与之攀谈,试图更深入一些,把脉探知这些老建筑创建者在南洋创业的艰辛历程。

蔚萱楼、怡安居和江星楼,作为奎霞最具典型中西合璧的建筑样式,既有民国建筑,也有新中国成立之后建成的,它们各自都有迥然不同的创建背景。在蔚萱楼里,其主人林东阳讲述慰萱建筑群的渊源,其曾祖父林泽常早年在菲律宾打拼,后由于肺痨过世,其曾祖母李乌绸,作为一个封建女性却能担当家庭重任,奠定了家族基业。慰萱楼是其收养的儿子林家聘,1947年从香港回奎霞,为孝敬母亲而建。楼中楹联雕刻:“榜门乐善师古人训,筑室承志慰阿母心”,孝敬长辈之心跃然纸上。楼内至今仍悬挂着李乌绸与儿孙的照片,见证着深厚的亲情。现已60多岁的林东阳说,整个家族能在奎霞的立足、发展和壮大,得益于曾祖母的勤劳和智慧,支撑起家族的分枝和兴旺。现在整个家族在美国、加拿大、香港等的亲戚就达二三百号人,其堂弟林贤团目前还担任香港奎霞同乡会的会长,林东阳家族可谓是奎霞华侨最有代表性的。

怡安居

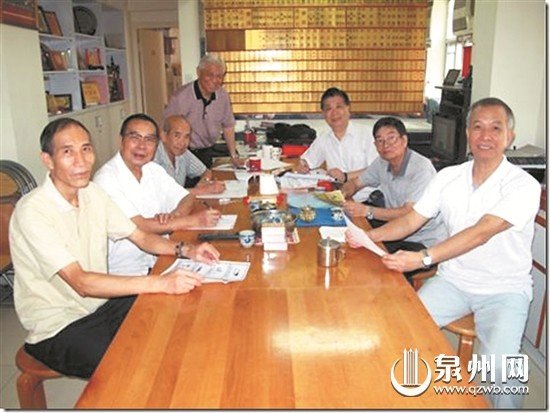

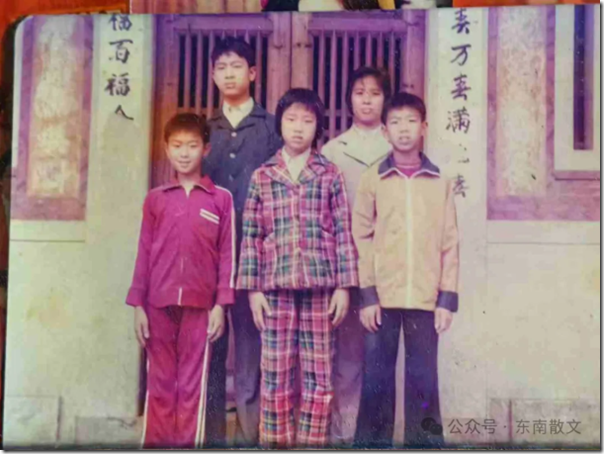

怡安居修建于1954年,现居住其中的林刚毅,作为家族唯一留守奎霞村的成员,现在奎霞小学任教师。据林刚毅介绍,其爷爷林金生也是早年因生活所迫,跟随宗亲到吕宋创业有成后,寄钱回家修建了这栋怡安居。上世纪60年代又带领嬷嬷洪乌芋、叔叔林和安等家族成员辗转香港。在70年代,其父亲林和平通过签证出境到香港。林刚毅在四兄妹中排行老二,弟弟妹妹也在上世纪80年代中期迁往香港。其叔林和安于70年代在香港创办世界电子公司,并在1999年创办大中华印艺网,2012年8月以图说形式印制发行《闽南俚语》图书并创办闽南俚语网站,弘扬闽南文化。

“近水楼台得月先,向阳门第逢春早”“过户清风为益友,入庭明月是相知”,在二楼的两幅对联中上方还以砖雕的形式,雕刻“劳动发家”,均是以繁体字书写。一楼门楣上方也是奎霞林氏宗族最传统的“九牧传芳”的堂号,正门两侧对联内容反映了中国传统家庭的传承与道德,“祖德真传克勤且俭,孙谋正路惟读与耕”。

参加世界闽南文化节展览

香港奎霞同乡会俚语工作坊

石井镇奎霞中学闽南俚语展厅

《东南早报》报导林和安先生编撰《闽南俚语》事迹

《闽南俚语》(点读版)

和平之家

和安之家

建国后有几次出国潮流,从70年代初放开政策,当时只要能出据海外直系亲戚投靠相关证明的,均可以办理正常出境,香港更灵活宽松,只要能够登岸香港,便会办理入境手续。福建、广东在那时出现一个出境高峰期,导致1978年左右,香港制定出台限制政策,在80年代又逐渐开放。大部分奎霞林氏后人都向海外发展,可江星楼里,其主人林家庆是从香港回迁的奎霞人,也引起了我的特别关注。江星楼是其父亲林春秋1952年兴建的,回忆其父亲创业的历程,现年69岁的林家庆也是激动不已。父辈年少在奎霞无立锥之地,迫于生计,充当人力运输,后和伯父外出菲律宾,15岁就和当地签订6年的卖身契约,后慢慢从杂货店员工做起,积攒财富回家修建这栋别墅,内部全是木制构造,装修风格也是中国传统徽派架构。石柱的对联,二楼的门楣,屋顶的文字雕刻,均体现中国文化的传承。“天高海阔”“放开眼界”“进步家庭喜事多,向阳门第春光好”“星斗为文高映阁,江山如画半依成”,一楼两侧砖雕“幸福”两字,清晰明了。也闪现了新中国成立后,那种积极上进的红色文化,显而易见。二楼厅堂白色墙壁上用手笔书写的内容还清晰可辨:“高以下基,洪由纤起。川广自源,成人在始。累微以著,乃物之理。纆牵之长,实累千里。

"无论在慰萱楼,还是在江星楼,还有许多雕刻的文字被石灰涂抹不清,其主人解释说在文革中不得而为之,不然会被遭到更大的破坏。

林家庆,年事已高,生活在奎霞,由于其香港身份,加之其对网络和地域不熟悉的原因,还存在诸多不便。比如各种支付必须有大陆居民身份证。还好,其普通话和英语均能表达自如。如今,他也是作为家族唯一留守的成员,已经做好长期居住奎霞的准备,也是奎霞人走出去,又回归的奎霞人。

奎霞古村落,还有林氏宗祠、有林文质故居、有代庵大厝、有四祧大厝、有远胜大厝、有应源楼、有绍东楼、有泉胜楼、有春晖楼、有柳姑楼等明清建筑、民国建筑和新中国成立的红砖厝,共同构筑“奎霞建筑群”,在2018年获评省级文物保护单位,2023年,奎霞村列入“第六批中国传统村落”名录。

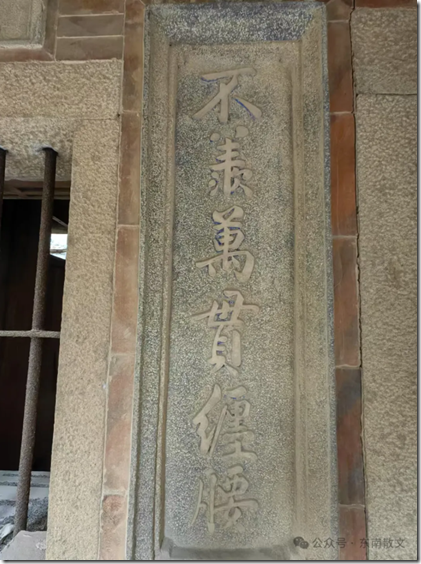

另外,我还另辟蹊径,深入那些摇摇欲坠,破败不堪的厝院,真是感到无比的可惜和遗憾,纵然我尽力用手机拍摄下来,能够在文档里保存一阵子,如果泉州当地没有组织力量及时拯救,那些模模糊糊,隐隐约约的文化符号势必会被风雨的侵袭,岁月的消磨,渐渐消失于声,消亡于形。

奎星永耀,霞彩长流。在奎霞古村落也看到当地正在修复厝宅,整理街巷,打造路线,谋划文旅。那些商业嗅觉灵敏的,已经提前布局。诸如海口厝茶社,海咖人,艺术家文创团队等,为奎霞的清寂注入了一丝动能。

于我,喜欢奎霞没有商业气息的宁静和自然;于奎霞,还是希望有更多的社会资本注入,奎霞古村落才会更加有生机,有活力,有未来。